Miguel Ángel Blanco: el símbolo que podría explicar a las nuevas generaciones qué fue ETA

La respuesta de ETA fue una apuesta por la espectacularidad de los atentados que se concretó en la generalización del coche bomba

Tiempo de lectura estimado: 14 minutos

María Jiménez Ramos, Universidad de Navarra

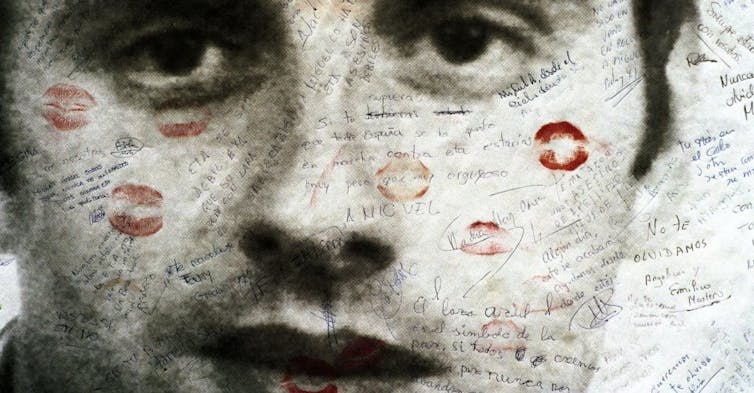

Cuando la organización terrorista ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco Garrido, acumulaba en su haber de asesinar a cerca de 800 personas. Sin embargo, la movilización sin precedentes para pedir la liberación y condenar el asesinato del joven concejal de Ermua y, sobre todo, el hecho de que todos aquellos que tenían conciencia recuerden dónde estaban o qué hacían cuando recibieron la noticia de su secuestro o de su muerte dejan entrever que Miguel Ángel Blanco no fue una víctima más del terrorismo.

Veinticinco años después de aquellos días de julio, reparar en los motivos que explican por qué una víctima concreta ascendió a categoría de símbolo ayuda a comprender un episodio memorable de nuestra historia reciente.

Una vez más, ETA respondió a una crisis interna redoblando la crueldad. En la década de ochenta, pasados los años de plomo en los que la organización terrorista acumuló un mayor número de víctimas, quienes dictaban sus designios se convencieron de que los asesinatos selectivos no eran eficaces.

Las víctimas, en su mayoría, eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas o aquellos considerados “enemigos del pueblo vasco” y acusados de narcotráfico o de chivatos. Estos perfiles, unidos al avance del discurso nacionalista radical que dibujaba una frontera palpable entre los nuestros y los otros, empujaban a la sociedad, particularmente la vasca, a considerar a las víctimas como ajenas.

La llegada de los coches bomba

La respuesta de ETA fue una apuesta por la espectacularidad de los atentados que se concretó en la generalización del coche bomba. Este método sirvió para que la organización perpetrara algunos de sus atentados más sangrientos, como los de las casas cuartel de Vic y Zaragoza o el Hipercor de Barcelona, con varios menores de edad entre las víctimas. Aquellos ataques redoblaron las críticas a la organización terrorista por parte de la opinión pública.

A principios de los noventa, la crisis devenida del desmantelamiento de la cúpula de ETA en Bidart y la caída sucesiva de comandos se resolvió, de nuevo, apelando a la crueldad. Se trataba, además, de una crueldad organizada: el documento que recogía la nueva estrategia de ETA y su entorno, la ponencia Oldartzen (embistiendo), se aprobó en 211 asambleas que Herri Batasuna celebró en el País Vasco y en Navarra.

El 71 % de los participantes votaron a favor. Su lógica se resumía en perseguir a quienes públicamente discrepaban de los terroristas, empujándolos a que salieran del funeral de un compañero pensando que podían ser los siguientes. La primera víctima de la nueva estrategia fue Gregorio Ordóñez, teniente alcalde de San Sebastián, en enero de 1995. Después, José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, entonces uno de los jefes de ETA, transmitió a varios comandos la orden de secuestrar a un concejal del Partido Popular para forzar la negociación acerca de los presos.

La humanización de las víctimas

Con Miguel Ángel Blanco las víctimas, por fin, se humanizaron. Los mecanismos de construcción del enemigo empleados por la izquierda radical abertzale pasaban necesariamente por la deshumanización de las víctimas: los asesinados no eran personas con nombre y apellidos, sino enemigos del pueblo vasco. El proceso podía pasar por varios estadios –la animalización, la estigmatización, la exclusión moral o la violencia de persecución– hasta que, una vez consumado el asesinato, se ponía en marcha un último giro: la inversión de responsabilidad, es decir, la víctima era responsable de su propia muerte al amparo del extendido “algo habrá hecho”.

Niños heridos, piernas amputadas, secuestros, muertes…

Sin embargo, la propia crueldad en el modus operandi de ETA funcionó en contra de su buscada despersonalización de las víctimas: los niños heridos entre los escombros de las casas cuarteles, las imágenes de una adolescente Irene Villa con las piernas amputadas o la mirada perdida y el cuerpo escuálido del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara concretaron el horror del terrorismo.

Las imágenes explícitas del daño sirvieron como palanca desligitimadora de la violencia. Pero, además, que ese daño se visualizara en personas concretas a las que los medios de comunicación empezaban a poner nombres y apellidos resquebrajó la deshumanización.

Cuando, a partir de Oldartzen, las víctimas comenzaron a ser personas pertenecientes a las élites, hasta cierto punto conocidas o cargos públicos, comenzaron a cobrar importancia las biografías de cada una de ellas, ya que en su compromiso político contra el terrorismo residían las razones de su asesinato.

Que ETA seleccionara cuidadosamente a sus víctimas, en definitiva, favoreció su humanización. De ahí que, cuando Miguel Ángel Blanco fue secuestrado, muchas informaciones se detuvieron en su familia, sus aficiones y su compromiso político. Conocer aquellos detalles fue clave para que se activaran los mecanismos de identificación con la audiencia hasta asentar la idea de que ese desconocido concejal era, en el fondo, uno de los nuestros.

La creciente movilización ciudadana estalló. Miguel Ángel Blanco no fue el primero: ETA puso fin a 10 de sus 86 secuestros con el asesinato del rehén. Hasta 1997, algunas de las manifestaciones contra el terrorismo más multitudinarias se habían celebrado para pedir la libertad de personas secuestradas que, finalmente, serían asesinadas: los industriales Ángel Berazadi y Javier de Ybarra, el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz José María Ryan o el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios.

Cuando estas movilizaciones masivas ocurrieron a finales de los setenta y principios de los ochenta, las protestas contra el terrorismo aún no se habían sistematizado. Unos años después, surgirían organizaciones como Gesto por la Paz y Denon Artean, que se concentraban después de cada atentado. Y, a raíz del secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, comenzó a extenderse el lazo azul diseñado por Agustín Ibarrola y que representaba la “a” de askatu (liberadlo). Portarlo en la solapa se convirtió en una suerte de rebelión silenciosa que daba pistas del hartazgo creciente hacia la violencia. Las manifestaciones que siguieron a los asesinatos de Gregorio Ordóñez y del profesor Francisco Tomás y Valiente fueron los antecedentes inmediatos a una movilización inédita protagonizada por los seis millones de personas que salieron a la calle entre el 10 y el 13 de julio de 1997. Quizá la propia ETA erró en su balanza de coste-beneficio.

El potencial pedagógico de la historia de Miguel Ángel Blanco

En las personas que, por distintas circunstancias, se han convertido en símbolos de un fenómeno o un momento histórico converge un rasgo: la trascendencia de los valores que encarnan las convierte en emblemáticas, no solo para sus contemporáneos, sino también para las generaciones siguientes.

En tiempos del posterrorismo, las víctimas se han erigido como figuras con un potencial pedagógico inigualable. Conocer la historia del terrorismo desde su perspectiva no solo salda la deuda moral que se creó cuando se las olvidó, se las ignoró o se las maltrató; también permite establecer mecanismos de empatía con la audiencia a través de la autoridad que concede haber vivido los acontecimientos en primera persona.

Las historias de las víctimas y los testimonios de los supervivientes se han demostrado eficaces para cambiar la perspectiva que los más jóvenes tienen sobre el terrorismo. Y algunas de esas historias concentran rasgos que la hacen particularmente eficaces. La de Miguel Ángel Blanco es una de ellas: sus orígenes familiares humildes, sus planes de futuro junto a su novia, su afición a la música, su juventud y su decisión de comprometerse políticamente pese al riesgo que entrañaba en el País Vasco de mediados de los noventa sugieren valores y vivencias con las que la audiencia puede fácilmente reconocerse e incluso admirarse.

Los estudios recientes que alertan del desconocimiento en torno a la figura de Miguel Ángel Blanco solo apuntan a que los jóvenes no saben su historia, pero no evalúan qué efectos tiene una vez que se les cuenta. ¿Y si para quienes no vivieron su secuestro y asesinato la historia de Miguel Ángel se convierte en la puerta de entrada al conocimiento del terrorismo? ¿Y si, una vez conocida, también a sus ojos se eleva a categoría de símbolo? ¿Y si en lugar de frustrarnos ante el desconocimiento de las nuevas generaciones, nos preguntamos por qué no les hemos contado lo que ocurrió aquellos días de julio?![]()

María Jiménez Ramos, Profesora de la Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

¿Cuál es tu reacción?

Susana V

Susana V